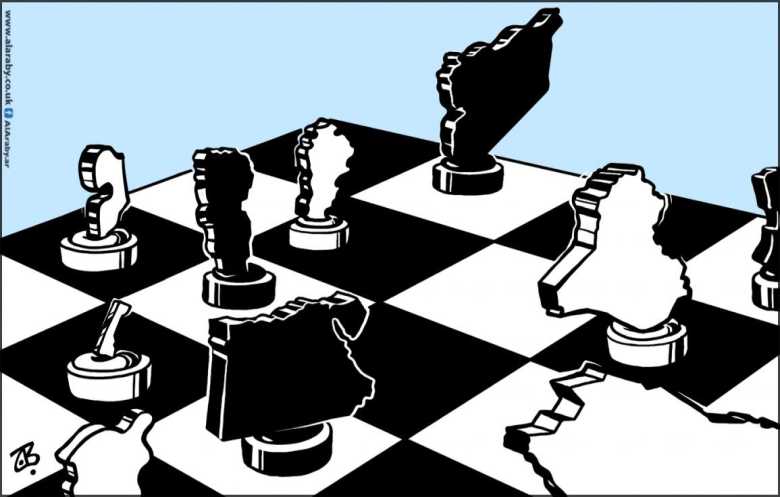

حين تضيق الخيارات أمام جميع الفاعلين في المنطقة

"طوفان الأقصى"، الذي انطلق من قطاع غزّة فجر يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان بناءً على قرار حمساوي خالص، لم تشارك في اتخاذه أي جهة أخرى.

ولأن إمساك حركة حماس بزمام المبادرة في هذا الحدث التاريخي مكّنها من تكبيد إسرائيل خسائرَ مادّيةً ومعنويةً غير مسبوقة، أسقطت هيبة جيشها، وفضحت أجهزتها الأمنية، فقد كان من المتوقّع أن يأتي ردّ بنيامين نتنياهو عنيفاً وانتقامياً.

وبعد تصوير ما جرى عملاً إرهابياً يشبه ما قام به تنظيم القاعدة يوم 11 أيلول/ سبتمبر 2001، قرّر نتنياهو شنّ حرب إبادة جماعية على قطاع غزّة، رغم إدراكه التام للمخاطر التي قد تترتّب من هذا القرار، بما في ذلك احتمال توسيع نطاق الحرب وامتدادها إلى جبهات أخرى، وهو ما حدث بالفعل، لكنّه بدا جاهزاً ومستعدّاً للاحتمالات كلّها.

يعتقد نتنياهو أنه استطاع أن يدير الجولة الراهنة من الصراع المسلّح بنجاح تام، وفي الجبهات كلّها، وحقق فيها نتائج حاسمة تسمح له بإعادة رسم خرائط المنطقة بما يتفق ومصالح إسرائيل الحالية والمستقبلية.

ومن دون التقليل من أهمية ما حقّقته إسرائيل من نتائج في ميادين القتال، إلا أنها لم تتمكّن بعد من ترجمة هذه النتائج منجزات سياسية أو استراتيجية ملموسة.

ولأن المواجهات المسلّحة بين الأطراف المتصارعة في الساحة الدولية لا تندلع لمجرّد الرغبة في استعراض العضلات والمهارات القتالية، وإنما لتحقيق أهداف سياسية أو استراتيجية محدّدة، معلنةً أو خفيّةً،

ينبغي أن يطبق المعيار نفسه لاستخلاص النتائج الحقيقية لما أسفرت عنه المواجهات المسلّحة التي خاضتها إسرائيل أخيراً في مختلف جبهات القتال.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الأهداف التي سعت "حماس" إلى تحقيقها من "طوفان الأقصى" كانت واضحةً ومحدّدةً تماماً. ولأنها منظّمة تخوض نضالاً مسلّحاً ضدّ عدوّ يحتلّ أرضها،

فقد انحصرت أهدافها في إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية بهذا العدو، لإثبات أنه قابل للهزيمة رغم ما يتمتّع به من تفوق عسكري كاسح، وأسر أكبر عدد ممكن من جنوده ومستوطنيه لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية،

وإعادة إحياء القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرّر وطني، بعد دخولها مرحلة ركود كادت تفضي إلى تصفيتها الفعلية، ودفعها من جديد لتبوّؤ موقع الصدارة في جدول الأعمال.

لو كانت الحكومة التي تدير إسرائيل في ذلك الوقت مختلفةً عن حكومتها الحالية، فلربّما جاءت ردّة فعلها أكثر عقلانية، غير أن التطرّف الفكري والسياسي لنتنياهو نفسه، من ناحية، وتحكّم الجناح الأكثر يمينية (وتطرّفاً) في ائتلافه الحاكم، من ناحية أخرى،

دفعاه في اتجاه التصعيد وعدم الاكتفاء بالأهداف المُعلَنة (تدمير "حماس" عسكرياً وسياسياً واستعادة الرهائن)، وإنما إضافة أهداف أخرى مضمرة،

أهمها إعادة احتلال واستيطان قطاع غزّة من جديد، بعد تهجير أكبر عدد ممكن من سكّانه، واستئصال المقاومة المسلّحة من الضفة، ودفع أكبر عدد ممكن من سكّانها إلى النزوح إلى الأردن تمهيداً لضمها، وإدارة العلاقة مع مختلف مكوّنات "محور المقاومة"، بطريقه تؤدّي إلى ردعه عن مساندة الفلسطينيين، ولمعاقبته والعمل على تصفيته نهائياً إن قرّر التدخّل عسكرياً، والتحرّك، بعد تحقيق النصر العسكري، ضد كلّ مكوّنات "محور المقاومة" لفرض تسوية بالشروط الإسرائيلية.

فإلى أيّ مدىً نجحت إسرائيل في تحقيق هذه الأهداف في مختلف جبهات القتال؟

في الجبهة الفلسطينية، تمكّنت إسرائيل من تدمير قطاع غزّة وإحالته منطقةً غير صالحة للحياة، وقتلت وجرحت ودفنت تحت الأنقاض ما يقرب من 10% من سكّانه، ومارست سياسةً ممنهجةً لتجويع وإذلال وقهر من بقي من سكّان القطاع، بهدف إجبارهم على الرحيل. وفي الضفة الغربية، تمكّنت إسرائيل أيضاً من اجتياح العديد من المخيّمات، وقتلت المئات واعتقلت وشرّدت الآلاف من سكّانها. ومع ذلك، لم تستطع إسرائيل تحقيق أيٍّ من أهدافها العسكرية أو السياسية، لا في القطاع ولا في الضفة.

فما زالت "حماس" وفصائل المقاومة المسلّحة الأخرى تقاتل في القطاع، وقادرة على إلحاق خسائر يومية بجيش الاحتلال الذي لم يتمكّن من إحكام السيطرة الكاملة عليه، بل وما زالت تحتفظ بالعديد من الرهائن الذين لم يُفرج عن أعداد كبيرة منهم إلا عبر المفاوضات.

وفي الضفة الغربية، ما زالت المقاومة الشعبية مشتعلةً رغم الحصار والتشريد، وكلّها مؤشّرات تؤكّد أن إسرائيل لم تحقّق بالكامل أيّاً من أهدافها السياسية والاستراتيجية. صحيح أنها ما زالت تصرّ على تحقيقها، بدليل رفضها أيّ وقف دائم لإطلاق النار، ومع ذلك يبدو أن الخيارات المتاحة أمام الطرفَين، وليس إسرائيل فحسب، بدأت تضيق بمرور الوقت.

فلا إسرائيل قادرة على فرض إرادتها وتحقيق أهدافها بالقوة، بل وتخسر يومياً من سمعتها ومكانتها، وتُستنزَف مالياً وبشرياً، أمّا "حماس" فلم يعد لديها بديل آخر سوى الصمود ومواصلة القتال، رغم الثمن الضخم الذي يدفعه الشعب الفلسطيني من دمه ومن موارده.

لا يختلف الوضع كثيراً في الجبهات الأخرى. فعلى الصعيد العسكري، استطاعت إسرائيل توجيه ضربات قوية إلى جميع مكوّنات "محور المقاومة"، خاصّة إلى حزب الله الذي شكّل نواة المحور الرئيسة،

وكان أول المسارعين إلى تقديم مساندة عسكرية فعّالة للفصائل الفلسطينية المسلّحة، ثمّ نجحت في استدراج الولايات المتحدة للمشاركة معها في شنّ حرب مباشرة على إيران، استمرّت 12 يوماً، وبصفة خاصّة لتنفيذ الشقّ المتعلّق بالهجوم على المنشآت النووية.

وقد حقّقت هذه الضربات نتائجَ ملموسةً ومؤثّرةً على الصعيد العسكري، أهمها إجبار حزب الله على قبول وقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية، من دون اشتراط ربطه بالتوصّل إلى وضع مماثل في قطاع غزّة، والسماح لإسرائيل بالاحتفاظ بخمس نقاط مراقبة داخل الحدود اللبنانية، وإطلاق يد جيشها للتعامل الحرّ والمباشر مع أيّ مصدر للتهديد،

وفقاً لتقديره الخاص، ثم إجبار المليشيات العراقية المسلّحة على وقف إطلاق المسيّرات والصواريخ على إسرائيل،

كما برزت النتائج في المساهمة الفعّالة في إسقاط نظام بشّار الأسد في سورية، ما أدّى إلى قطع حلقة الوصل التي كانت تربط بين إيران وحزب الله وتمدّ الأخير بكلّ ما يحتاج من مال وسلاح، وفي إضعاف نفوذ إيران في المنطقة، ودفعها نحو الانكفاء على نفسها وتركيز اهتمامها في الشأن الداخلي.

لم تتمكّن إسرائيل، رغم هذه الإنجازات العسكرية الكبيرة، من تحقيق أهدافها السياسية الرئيسة، كنزع سلاح حزب الله، وإسقاط النظام الإيراني (أو على الأقلّ إجباره على توقيع اتفاق يقبل بموجبه عدم تخصيب اليورانيوم داخل إيران، والحدّ من ترسانته التسليحية، خاصّة ما يتعلّق منها بالصواريخ الباليستية الدقيقة والمسيّرات طويلة المدى).

وفي الوقت نفسه، لا يوجد ما يشير إلى أن الطريق باتت مفتوحةً أمام إسرائيل لتمكينها من تحقيق تلك الأهداف، كلّياً أو جزئياً.

فالبرنامج النووي الإيراني لم يدمّر بالكامل، رغم ما لحق به من أضرار جسيمة، وما زالت إيران تملك أوراقاً تفاوضية قوية تمكّنها من اتخاذ مواقف متحدّية، كتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية،

وما زال حزب الله يمتلك ترسانةً قويةً من الأسلحة لن يكون بمقدور أحد نزعها منه بالقوة، رغم الضغوط الداخلية الهائلة التي تمارس عليه حالياً.

وما زالت جماعة الحوثي في اليمن قادرةً على ممارسة التأثير ومواصلة التحدّي، بدليل إجبارها إسرائيل على إغلاق ميناء إيلات أخيراً.

لذا، تبدو سورية في الوقت الراهن ثغرةً تراهن إسرائيل أنها تستطيع النفاذ منها لتحقيق ما لا يزال مستعصياً من أهدافها السياسية والاستراتيجية. فبينما تسعى الولايات المتحدة، لأسباب جيوسياسية تتعلّق بإدارة صراعها الكوني مع روسيا والصين، لمساعدة نظام الشرع على تثبيت أقدامه، ما يفسّر قرار ترامب رفع العقوبات المفروضة على سورية،

تحرص إسرائيل في المقابل على بقاء الدولة السورية ضعيفةً، أيّاً كان الانتماء السياسي أو الأيديولوجي أو الطائفي للنظام الذي يحكمها، ما يفسّر إقدامها على تدمير مقدّرات الجيش السوري واحتلال ما يقرب من 500 كيلومتر مربّع من الأراضي السورية فور سقوط نظام بشّار الأسد.

غير أن ذلك لا يعني وجود تناقض بالضرورة بين أولويات السياسة الأميركية والسياسة الإسرائيلية تجاه سورية، وإنما مجرّد اختلاف في المصالح وفي زوايا الرؤية.

فليس للولايات المتحدة مصلحةً بالضرورة في أن تصبح الدولة السورية قويةً في المستقبل القريب، أو حتى في وجود نظام حكم قوي فيها،

لكن من المؤكّد أن لها مصلحةً واضحةً في أن يكون نظامها الحاكم حليفاً لها، بصفة خاصّة، وللغرب، بصفة عامّة، كي تضمن لنفسها ولحلفائها الاستفادة من الموقع الجيوسياسي الخطير لسورية، حلقةَ وصل تربط بين منطقة الخليج الغنيّة بمصادر الطاقة، من ناحية، وأوراسيا، من ناحية أخرى.

ولتضييق الفجوة بين ما يبدو ظاهراً من تناقض بين هاتَين الرؤيتَين، يُتوقّع أن تسعى الولايات المتحدة لكي لا يصبح النظام السوري الجديد قوياً إلى الدرجة التي قد تهدّد أمن إسرائيل، أو ضعيفاً إلى الدرجة التي قد تعرّضه للسقوط أو الارتماء في أحضان القوى الدولية المنافسة.

غير أن المعضلة التي ستثور حتماً على هذا الصعيد، إن عاجلا أو آجلاً، تكمن في سعي إسرائيل إلى فرض شروط لا يمكن لأيّ نظام سوري وطني قبولها.

فهي تريد من أيّ نظام حاكم في سورية أن يعترف لها بنفوذ دائم داخل المجتمع السوري، عبر علاقة خاصّة تربطها بكلّ من الدروز والأكراد، وأن يوافق على التنازل عن السيادة على الجولان في معاهدة السلام التي تحرص على توقيعها في أقرب فرصة ممكنة.

بقي أن نذكّر بحقيقة أساسية، وهي أن الجولة الراهنة من الصراع المسلّح مع إسرائيل، التي بدأت مع "طوفان الأقصى"، لم تحسم بعد، وبالتالي ما زالت مفتوحةً على الاحتمالات كلّها.

أخطر هذه الاحتمالات أن إسرائيل ما زالت ترى أن أمنها المطلق لا يمكن أن يتحقّق إلا بنجاحها في تحويل العالم العربي دويلاتٍ تقام استناداً إلى أسس طائفية وعرقية، وتعتقد أن الوضع الراهن في كلّ من سورية ولبنان بات ناضجاً للشروع في تنفيذ مخطّطاتها على هذا الصعيد.

حسن نافعة

أكاديمي مصري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة